-

關注微信公眾號

日期: 2018.

北斗安全監測系統

技

術

說

明

書

災害監測的危害性和實時性,決定了需要一套在辦公室就能自動獲取各種變形監測數據,并實時對數據進行分析和預測預報的系統。那么這樣的系統對儀器或監測技術提出更高要求,主要概括下面三點:自動化程度高,在天氣惡劣條件下也能監測;實時獲取變形,盡量在數據觀測完后,就能夠得到變形量。

基于上述需求,同時,變形監測系統已經在成本、精度和實時性等方面遠遠優于傳統的變形監測方法。因此,理論上基于表面變形監測系統可完全滿足需求。本系統結合北斗系統, 具有定位速度快、全天候、自動化、測站之間無需通視、可同時測定點的三位坐標及精度高等特點。通過精密解算獲得的水平位移和垂直位移量可達到毫米級乃至亞毫米級的精度, 可對結構物變形進行預警, 為結構的穩定性、安全性決策提供了科學依據。

本系統結合北斗應用,可使水平位移和垂直位移量達到毫米級乃至亞毫米級精度。系統整體設計、關鍵部件研發、軟件設計和系統整體測試方案均以此目標為核心,并綜合考量系統穩定性、可靠性、易用性以及環境適應性。軟件設計可充分滿足實時數據處理要求,并達到標稱精度。

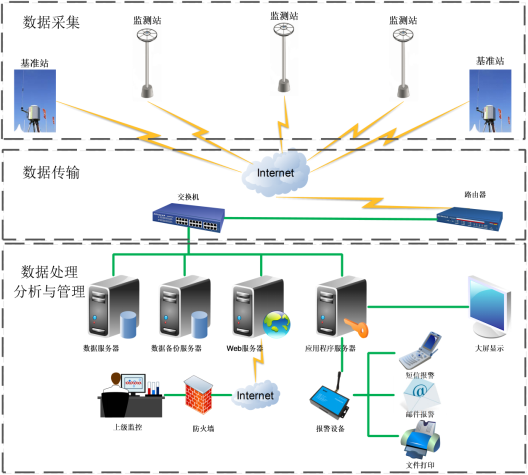

圖2.1 總體設計

本系統由數據采集、數據傳輸、數據處理與分析3大部分組成。數據采集為自主研發的北斗、GPS多模,數據傳輸采用無線通訊方式,數據處理與分析為自主研發的高精度實時變形監測系統監測軟件v13。

監測軟件可提供實時解以及準實時解等多種解算模式,每個監測點可同時輸出實時解和3 hour、24 hour等準實時解,滿足數據分析中對探測精度和穩定性等指標的要求。

(1) 系統遵循科學可靠、結構合理、功能完善、經濟適用的原則;

(2) 緊密結合GNSS系統有關國家規范以及各行業規范,實現理論研究與工程實踐的統一;

(3) 采用目前國際上GNSS算法研究方面較先進的理論成果,提高數據處理方法的效率和精度,并保證監測系統精度滿足應用需求;

(4) 實現數據采集、處理、分析、輸出、存儲、報警全過程的自動化,可實現長期無人值守連續自動運行監測;

(5) 系統通信網絡及接口符合工程設計總體規劃,便于擴展維護;系統功能豐富,可滿足不同領域用戶需求;

(6) 人性化操作設計,保證軟件操作的便捷及穩定。

本系統建設依照以下相關規范要求:

表2-1 設計技術依據

名稱 | 編號 | 批準單位 | 年份 |

沉降監測安全技術規程 | AQ2006-2005 | 國土資源部 | 2006 |

全球定位系統(GPS)測量規范 | GBT 18314-2009 | 國家測繪局 | 2009 |

衛星定位城市測量規范 | CJJ/T73-2010 | 住房和城鄉建設部 | 1997 |

精密工程測量規范 | GB/T 15314-94 | 國家技術監督局 | 1994 |

建筑變形測量規范 | JGJ 8-2007 | 2007 | |

國家一、二等水準測量規范 | GB-T-12897-2006 | 國家測繪局 | 2006 |

國家三、四等水準測量規范 | GB/T 12898-2009 | 國家測繪局 | 009 |

全球導航衛星系統連續運行參考站網建設規范 | CH/T 2008-2005 | 國家測繪局 | 2005 |

地殼運動監測技術規程 | -- | 地殼運動監測工程研究中心 | 2014 |

工程測量規范 | GB50026-2007 | 國家測繪局 | 2007 |

UNAVCO 基準站建立規范 | -- | 國際UNAVCO組織 | -- |

IGS基準站建立規范 | -- | 國際IGS委員會 | -- |

混凝土結構設計規范 | GB50010-2011 | 住房和城鄉建設部 | 2011 |

建筑物防雷設計規范 | GB50057-2010 | 住房和城鄉建設部 | 2010 |

建筑物電子信息系統防雷技術規范 | GB 50343-2012 | 住房和城鄉建設部 | 2012 |

通信局(站)防雷與接地工程設計規范 | YD5098-2005 | 信息產業部 | 2005 |

通信局(站)在用防雷系統技術要求和檢測方法 | YD/T 1429-2006 | 信息產業部 | 2006 |

視頻安防監控系統工程設計規范 | GB50395-2007 | 住房和城鄉建設部 | 2007 |

系統的總體設計如下圖:

![]()

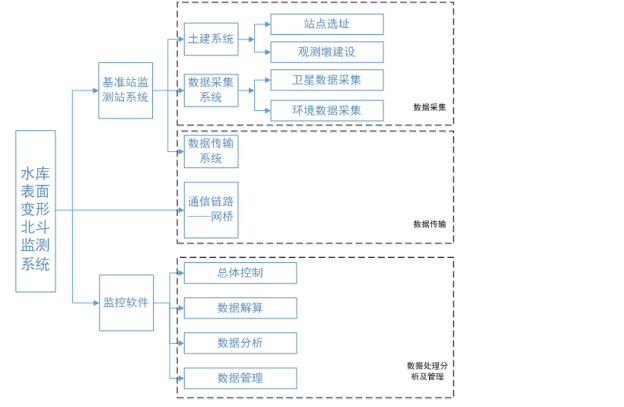

圖3.1 系統總體設計

監測系統分為基準站/監測站系統、通信鏈路和監控軟件三個部分和。其中,基準站/監測站系統由土建系統、數據采集系統、數據傳輸系統;監控軟件部分分為總體控制、數據解算、數據分析和數據管理四個部分。

表面變形監測系統控制點包括兩類:基準站和監測站。一般根據現有資料以及以往的建設經驗進行布點設計。觀測測站對于接收衛星信號的能力與測站周圍的觀測環境有較大關系,監測精度與觀測時長息息相關。所以,在點位選擇過程中,應綜合考慮觀測環境等因素,選擇合適的環境與相應的設備。

圖4.1 圖4.2

將數據采集、數據傳輸、數據處理系統連接好后開始采集數據不少于六天,分析前三天數據24 hour的輸出結果,其平均值為監測點起始坐標,將后三天的數據與之比較,坐標變化應小于1mm。

GPS數據處理是把測站的原始觀測值轉換成測站坐標的過程。利用GPS數據進行變形監測是獲取觀測點不同時期的坐標差值的過程。

基本觀測量包括偽距觀測量、載波相位觀測量和積分多普勒觀測量。其中偽距觀測量與載波相位觀測量最為常見。觀測方程描述的是觀測值和相應物理事件之間的確定函數關系,觀測方程的準確程度對精密定位結果有著直接影響。

碼偽距觀測量、載波相位觀測量是用戶進行定位的重要依據。受內、外界因素的影響,直接測量獲得的站星距離與真正的站星幾何距離之間存在著較大差異,通常稱這種實測的站星距離為偽距。偽距精度太低,不能直接用于高精度的測量定位。

載波相位觀測是接收機接收到的具有多普勒頻移的載波信號與接收機自身產生的參考載波信號之間的相位差。載波相位觀測在實際中無法直接測得,無法快速高效的確定整周模糊度,定位精度受衛星鐘差與接收鐘差影響較大。利用載波相位數據計算測站坐標時,常利用偽距用于解算接收機鐘差、求解相位模糊度等。

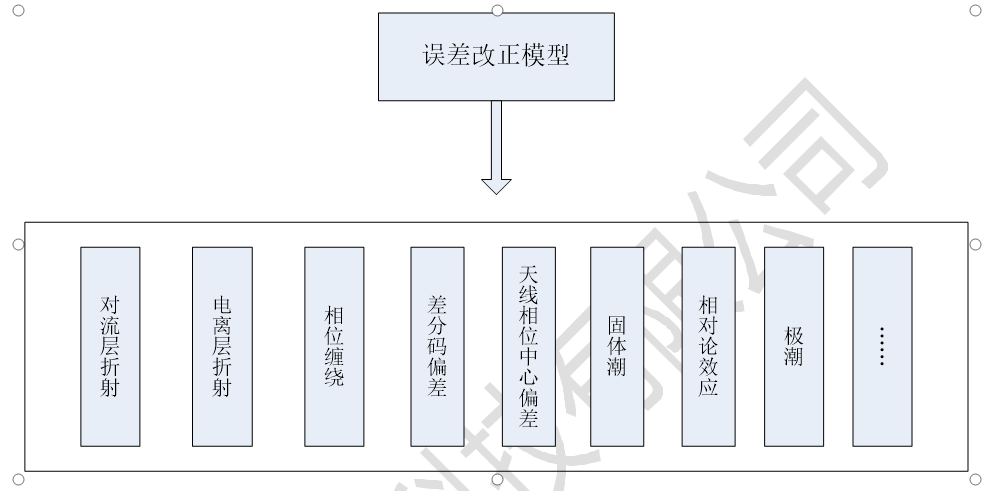

觀測值的定位精度受到空間誤差和非空間誤差的影響。空間誤差有對流層延遲、電離層延遲、衛星鐘鐘差、接收機鐘鐘差和軌道誤差等,非空間相關誤差有多路徑誤差、接收機與衛星的天線相位中心偏差和觀測噪聲等。

廣泛應用的雙頻載波的線性組合有寬巷觀測量(Wide Lane)、窄巷觀測量(Narrow Lane)、消除電離層觀測量LC(Ionospheric-Free)和和幾何無關觀測量(Geometry Free)等。另外,MW(Melbourne Wubbena)組合觀測量常用于寬巷模糊度的解算。

a) 站間單差

高精度GNSS定位的最有效途徑是利用高精度的載波相位觀測值,將非差的載波相位觀測值相減即構成單差觀測值,如果要消除衛星鐘差及削弱衛星軌道誤差的影響,可在測站間進行單差組合。

b) 星間單差

為了消除測站的接收機鐘差和接收機硬件延遲,可以采用衛星間求差的方式。

c) 站星雙差

站星間的單差載波相位觀測方程再求差,即可得到站星間的雙差載波相位觀測方程。

V13軟件使用了載波相位觀測的雙差模型,對各個時段的觀測數據利用加權最小二乘算法進行參數估計。解算過程中使用了歲差、章動、極移、潮汐等模型來修正各類地球物理參數,并每隔一段時間估算對流層天頂延遲參數和大氣水平梯度參數,解算載波相位的整周模糊度。最終可獲得地面測站的精確的基線分量。

數據處理模塊是整個變形監測系統的核心模塊,主要功能為從原始的GPS觀測數據出發,經過復雜的解算過程得到變形體的變形量,進而為其他各模塊的分析應用奠定基礎。GPS解算具有數據量大、模型復雜、待求參數多等特點,這就對系統的軟硬件都提出了較高的要求。

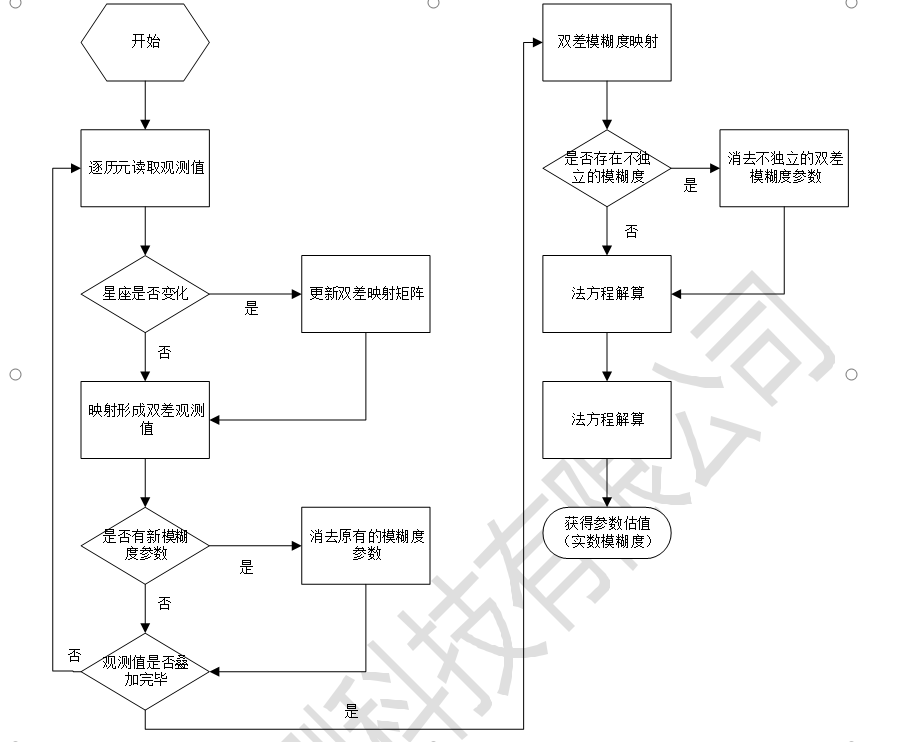

GPS系統有多種觀測值,根據目的不同,可以采用不同的數據組合策略。此外,觀測值也可以在站間、星間或歷元間求差。可以消去接收機鐘差以及衛星鐘差參數,同時可以削弱對流層、電離層、軌道等大部分誤差的影響,是目前高精度定位普遍采用的數據組合策略。針對本項目的高精度要求,采用數據的雙差組合。

求解整周模糊度是提高基線分量的精度的最關鍵步驟,同時也是最難的。通過雙頻觀測值的線性組合來解算整周模糊度。

流動站到基準站的距離較短,通常小于15km,雙差觀測值的電離層延遲誤差、對流層延遲誤差、衛星軌道誤差的殘差較小,可以忽略。但RTK基準站間距離長,觀測值誤差之間的相關性弱,雙差組合后的殘余誤差仍然比較大,在確定載波相位的整周模糊度時必須考慮。基準站載波相位觀測值的整周模糊度解算與一般GNSS定位中的載波相位模糊度解算不同,因為基準站的坐標是已知的,未知參數當中不包含位置參數。可以充分利用基準站坐標精確已知這一有利條件輔助解算基準站的載波相位整周模糊度。在網絡RTK系統啟動時,應該在較短的時間內完成系統初始化,即在較短的時間內完成基準站的載波相位整周模糊度解算工作。網絡RTK基準站整周模糊度的實時解算比事后數據處理更加復雜,并且要求能夠在短時間內完成模糊度解算工作,而且只能利用當前歷元以及前面歷元的觀測信息。

整周模糊度確定的三步法:該方法由寬巷模糊度、窄巷模糊度到載波相位模糊度逐步固定地確定基準站間的雙差整周模糊度。具體計算過程如下。

1、確定雙差寬巷模糊度

2、確定雙差窄巷模糊度

3、雙差載波相位模糊度的確定

三步法不需線性化,不需求解方程組,雙差觀測值之間相互獨立,且解算速度快,可靠性高。

軟件建立了相位非差觀測量的單差、雙差觀測方程。站間的單差觀測方程可大大削弱空間相關誤差的影響,如衛星鐘差項、對流層和電離層對載波相位信號和偽距信號的延遲影響等。雙差觀測方程進一步削弱了空間相關誤差,消除了接收機鐘差的影響,同時使模糊度具有整周特性。

在模型中采用L1觀測值,通過法方程疊加的方法進行參數估計。

首先將對參數的先驗約束加入法方程,之后逐歷元讀取經過誤差改正的OMC值以及觀測值相對于各待估參數的偏導數,通過雙差映射矩陣將此歷元的觀測值映射為雙差觀測值,并將其貢獻疊加入法方程。在此過程中需要逐歷元檢查衛星星座是否發生變化,以確定是否需要重新形成映射矩陣,同時,根據周跳探測模塊的結果,在法方程中加入待估模糊度參數,并利用“參數消去恢復法”消除此位置已經存在的模糊度參數,以降低解算難度,提高解算效率。待所有歷元的觀測值疊加完畢后,根據基線長度以及觀測情況形成雙差模糊度映射矩陣,將待估參數中的單差模糊度映射為雙差模糊度參數,以保證其整數特性。

上述步驟完成后求解法方程即可得到參數估值。

程序解算的結果包括全球框架下的測站坐標值和速度值的方向。由于測站坐標是地心空間直角坐標系下的,其個坐標軸的指向在地面上并沒有明顯的參照。多期的測站坐標序列或兩期測站坐標的位移值若用空間直角坐標來表達,則會導致表達不直接明顯,且容易讓人產生誤解。

因此,有必要將其轉換成以測站附近某點為原點的坐標,此時個坐標軸的指向分別為水平北方向、東方向和豎直的高方向,這種表達方式直接形象,很適合于地殼形變分析。

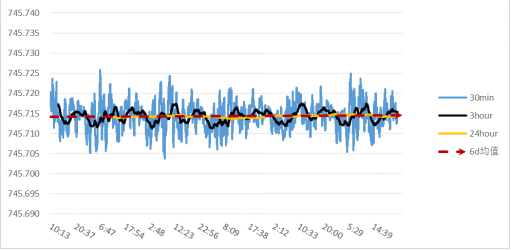

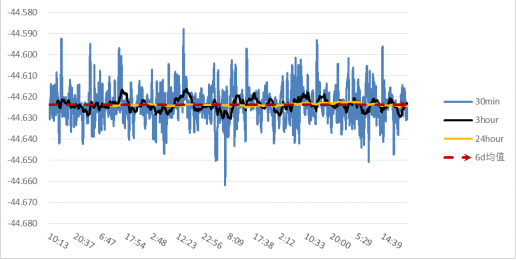

理論上大壩在短期的時間內的水平方向和垂直方向位移量為0,采用這種方法來測試監測系統的穩定性,采用變形監測系統某一監測點的數據進行穩定性分析,監測的數據為自定義站心坐標系,設定一段時間觀測,主要分析內容為24小時解,3小時解,實時解。下面為采用實際項目監測點的數據分析。

使用監測站前三天數據建立起始坐標基準點,第四天、第五天、第六天與前三天起始坐標進行比較,其24hour輸出的位移量觀測坐標水平變化小于1mm,垂直方向小于2mm。

表4.1 24小時位移監測結果(前三天)

日期 | N(m) | E(m) | U(m) |

8月2日 | -519.9210 | -534.5774 | -44.6247 |

8月3日 | -519.9211 | -534.5770 | -44.6224 |

8月4日 | -519.9202 | -534.5771 | -44.6236 |

起始坐標(均值) | -519.9208 | -534.5772 | -44.6236 |

表4.2 24小時位移監測結果(后三天)

日期 | N(m) | E(m) | U(m) |

8月5日 | -519.9205 | -534.5770 | -44.6240 |

8月6日 | -519.9205 | -534.5770 | -44.6230 |

8月7日 | -519.9207 | -534.5768 | -44.6244 |

表4.3 24小時位移監測穩定性比較

日期 | ΔN(mm) | ΔE(mm) | ΔU(mm) |

8月5日 | 0.300 | 0.171 | -0.425 |

8月6日 | 0.265 | 0.117 | 0.558 |

8月7日 | 0.040 | 0.382 | -0.840 |

表4.4 24小時位移監測穩定結果

日期 | 水平方向(N+E)(mm) | 垂直方向U(mm) |

8月5日 | 0.346 | -0.425 |

8月6日 | 0.289 | 0.558 |

8月7日 | 0.385 | -0.840 |

圖4.2 水平方向穩定性結果

圖4.3 垂直方向穩定性結果

由采集數據分析得出結論為:以前三天數據為平均值最為監測點起始坐標,將后三天的數據與之比較,水平方向坐標變化最大值為0.385mm,小于1mm,垂直方向坐標變化最大值為-0.840mm,小于2mm,滿足設計要求,達到亞毫米級別。

通過多個水庫、邊坡等項目表面變形北斗監測系統試驗,以及對設備自身、安裝布設、電纜連接、系統采集等多方面進行考核,系統總體指標已達到國內外同等水平,系統的穩定性,可靠性優于國內同類水平。

1、自動化監測系統的穩定工作,將減少維護維修的工作量,降低維修養護費用。

2、自動化監測系統的穩定工作,能準確快速監測水庫表面位移狀態,為突發事件提供有力信息支撐。

版權所有 拓測云智能庫

京ICP備15057060號-1